G wie GEOLOGIE, GEOMORPHOLOGIE und BOTANISCHER ANRISS

Zusammenfassende Ausschnitte aus der PharmaCon-Borschüre für praktische und wissenschaftliche Pharmazie der Bundesapothekerkammer 1999, „Exkursionsbereich I, Rätische Alpen – Vinschgau”, Prof. Dr. Wilhelm Sauer, Tübingen.

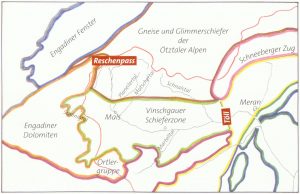

„Die Tallandschaft des Vintschgaus erstreckt sich über ca. 75 km zwischen Reschenpass (1.508 m) und der Talenge von Töll (520 m), wo die Periadriatische Naht, also die Stelle, wo die afrikanische Platte auf die europäische stößt, gut sichtbar ist. Die Gebirgsumrahmung liegt gänzlich in den Zentralalpen und gehört drei getrennten geomorphologischen Einheiten an:

a) den Ötztaler Alpen im Norden (mit dem Westteil „Texlgruppe”), deren Sonnenseite (also die Südabfälle) die charakteristische Trockenvegetation tragen. „Dr Sunnaberg”.

b) den Ortler Alpen, also die feuchtere, nach Norden gerichtete Südseite (mit dem Marteller-Ultener Kamm im Osten der Hauptgruppe). „Dr Nör’drberg”.

c) den Münstertaler Alpen, die westliche Gebirgsbarriere.

Geologisch gehört der Untere und Mittlere Vintschgau zur sogenannten „Vinschger Schieferzone”, der Obere Vintschgau ist Teil der „Gneise und Glimmerschiefer der Stubaier und Ötztaler Alpen” (das Hauptmineral dieser Gesteine sind Silikate). Im Sesvennagebiet der Gemeinde Mals hat der „Engadiner Dolomit” seine östlichste Ausbreitung.

Die Grenze zwischen den beiden Einheiten (sowie zwischen dem Mittel- und Obervintschgau) verläuft etwa von der Steilstufe der Malser Haide – Planeil – Thaneihöfe (im Matschertal) – Karthaus (im Schnalstal) zum Gingl Joch.

Phyllitgneise mit Granitgneis-Einlagerungen, Granatphylliten und plagioklasführende Biotitglimmerschiefer prägen die „Vintschgauer Schieferzone”, sie bilden vor allem die unteren Lagen und den Nordrand dieser Zone.

Darüber liegen die „Laaser Gesteine”, d.h. Laaser Schiefer und Laaser Marmor (= ein feinkörniger Kalkmarmor).

Am Vintschgauer Sonnenberg (wie auch in Stilfs) stecken im Gneisphyllit schuppenund keilförmige Serizitschiefer. Die den steilen Eingang ins Schnalstal aufbauenden Partien der Texelgruppe bestehen hingegen aus mächtigen und soliden Biotit-Granit-Lagern (der sogenannte Tschigat-Granit).

Die Verwitterungsprodukte der genannten Silikate ergeben mineralstoffreiche Böden, die bei ausreichendem Niederschlag (der aber im Vintschgau zumeist sehr karg ausfällt, z. T. die 500 mm Jahresmenge nicht überschreitet) sehr fruchtbar sind, respektive fruchtbar wären. Im Obervintschgau überwiegen auf Steppenhängen Pararendzinen mit einer auffallend dünnen Streuauflage. Die Pararendzina ist ein Boden aus Sand- oder Lehmmergel (2-70% CaCO3).

Im Untervintschgau werden je nach Reliefbesonderheiten flachgründige Protoanker ausgebildet, deren Weiterentwicklung zu Braunerden durch ständige Zufuhr von anorganischem Material und der damit verbundenen Verhinderung des Vegetationsschlusses zumeist unterbleibt. Entwaldung und jahrhundertelange Überbeweidung haben der Bodenerosion gewaltigen Vorschub geleistet. Die Trockenrasen und die Wacholder-Sanddorn-Berberitzen-Gebüsche wachsen ausschließlich auf sekundären, zumeist äußerst degradierten, mineralischen Rohböden.

Einer stärkeren Bodenanreicherung steht auf waldfreien Flächen auch die winterliche Schnee- und die sommerliche Regen-Armut entgegen, sowie die fast ständig wehenden und austrocknenden Nordwestwinde.

Das, was man als „Vintschger Steppe” bezeichnet, ist eine Trockenrasengesellschaft, wo die charakteristische Grasart der Walliser Schwingel (Festuca valesiaca) und das Federgras (Stipta capillata = ein Steppengras!) sind, sowie Thymian/Quendel-, Skabiosen-, Schillergras-, Trespen- Arten, und die verschiedensten Carex- also Seggenarten. Es sind im typischen Fall ziemlich geschlossene und kurzschürige Weiderasen (Verbiss!), die durch die eigenartige Vergesellschaftung mit der Zwerg-Segge (Carex supina) bemerkenswert sind. Letztere verkörpert ein Xerotherm-Relikt aus einer früheren, wärmeren Epoche des ariden Steppengürtels Osteuropas und Westasiens.

Die Wacholder-Sanddorn-Berberitzen-Gebüsche stellen den am extremsten degradierten Zustand der submediterranen Buschwaldgesellschaften des trockensten Abschnittes des Vintschgaues dar. Sie stocken auf hochgradig erodierten Böden, die das Ergebnis der Abholzung der Eichenmischwälder und der Überbeweidung durch Kleinvieh sind. (MS: Waldbrandperiode zwischen 1777 und 1802!). Der feuerfeste Wacholder, der Sanddorn und die Berberitzen sind die einzigen Gehölze, die relativ resistent gegen Verbiss sind, und zwischen ihnen hat sich eben der z. T. äußerst lückige Trockenrasen erhalten.”